疑惑の片鱗

そのバッグのことが、キアラの頭から離れなかった。男がそれをゴミ箱に捨てて以来、ずっと心の奥で小さく引っかかっていたのだ。彼女はその気持ちを振り払おうとし、「気のせいよ」と小声でつぶやきながら、そっと近づいていった。

レストランの窓の前で立ち止まり、キアラの心臓は激しく鼓動していた。自分はいったい何に巻き込まれようとしているのか。そのゴミ箱の中身は、ただのゴミではない気がした。何かがおかしい。キアラは胸の奥で、暗い影がこちらを見つめているのを感じ取っていた。

一線を越えて

時には、立ち去ることが最も賢明な選択である。キアラ・ジョンソンはそれを理解していた――だが好奇心、あるいは責任感が彼女をその場に縛りつけた。バッグが彼女を呼んでいたのだ。理性は「やめて」と叫んでいるのに。

男が再びレストランに入ってくるのを見た瞬間、恐怖の波がキアラを包んだ。そのまま無視しておけばよかったのかもしれない。しかし、マネージャーとして、従業員や客に危険が及ぶ可能性を見過ごすわけにはいかなかった。その決断が、後に彼女に代償をもたらすことになる。

触れるべきではなかったバッグ

脂で汚れた包装紙や破れたナプキンの下に、それは埋もれていた――重たくて茶色いバッグ。場違いなほど存在感があった。ケチャップの染みは、その重みや意味を隠せなかった。

キアラは見なかったことにして、もう一度ゴミ箱に押し込むこともできた。だが、彼女は手を伸ばしてしまった。その瞬間、彼女は知らず知らずのうちに暗闇への扉を開いてしまったのだ――決して知るべきではなかった何かへの扉を。

情熱よりも生き抜くこと

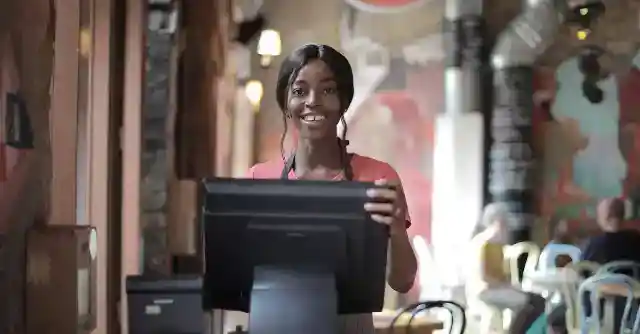

27歳のキアラは、生き抜くことに必死だった。タンパでの生活は、計画どおりには進まなかった。彼女は美術史の学位を持つシングルマザーだったが、それに見合う職には就けなかった。

娘リリーの生活を支えることがすべてに優先した。かつて夢を抱いていたが、現実は行動を求めた。家賃、食費、そして成長する子ども。キアラは、好きなことと必要なことの狭間に取り残されていた。

先送りされた夢

マクドナルドで働くことは、キアラの人生計画にはなかった。彼女はかつて、ニューヨークやマイアミで美術館ツアーを企画し、芸術に囲まれて生きる自分を想像していた。

しかし、夢では家賃は払えない。請求書が積み重なり、リリーの学校の支払い期限が迫る中、彼女は現実を受け入れるしかなかった。お金がなく、子どもが自分を頼りにしている時、野心などは生きるための後回しになる。

思いがけない救いの手

イーボー・シティで見つけたマネージャー職の求人は、屈辱とチャンスが混ざったようなものだった。キアラは最初こそ落ち込んだが、それでも応募した。

長い間、仕事探しは実を結ばなかった。この募集は、残された唯一のチャンスのように思えた。彼女はまだ知らなかった――このマクドナルドのカウンターの裏に、暗く歪んだ運命が待ち構えていることを。

日常への順応

採用が決まった瞬間、小さな勝利を感じた。キアラはすぐに働き始め、意外にもその規則的な生活に安らぎを見いだした。シフト管理、仕込み、チームの指導――どれも彼女にとって自然なことだった。

大学時代に学んだビジネスマネジメントの知識が役立ち、日々の仕事にリズムが生まれた。朝のチェックイン、スタッフの計画、客への挨拶。それらが彼女に生きる目的を与えてくれた。しかし、平穏は長くは続かないものだ。

すべてが普通に見えた

その日は、いつも通りに始まった。リリーを妹の家に預けたあと、キアラは電車に乗って出勤した。

開店と同時にラッシュが始まった。業者、地元の常連客、観光客が店に溢れ、キアラは誇らしさを感じていた。スタッフも完璧に動いていた。だが、その日常は――彼が現れた瞬間に、音を立てて崩れた。

常連の中の見知らぬ男

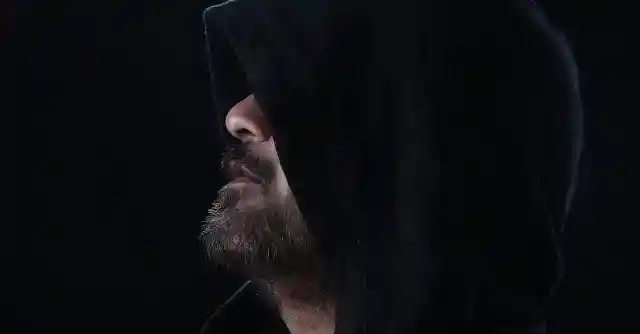

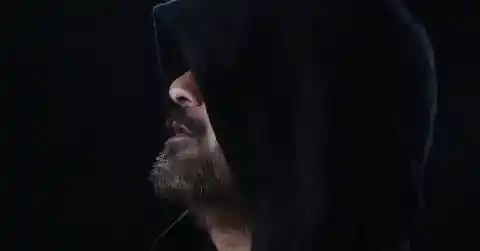

見慣れた顔が多いこの街で、よそ者はすぐにわかる。その男は背が高く痩せていて、フード付きのパーカーの影が顔を覆っていた。

最初は危険な雰囲気などなかった。だが、何かがおかしいと感じた。彼の沈黙、仕草、そして店内を見回すその目――すべてが不自然だった。キアラの勘は、いつも正しかった。

秘密を隠した瞳

男は他の客と同じように列に並んでいたが、彼の目がすべてを物語っていた。乱れた前髪とキャップの陰に隠れたその瞳は、落ち着きなく動き、何かを探し、計算しているようだった。

まるで何かから逃げている人のようだった。キアラは背筋に冷たいものを感じた。その目を、映画やニュースで何度も見たことがある――トラブルの目。危険が近づいているのを、彼女は確信した。

理性的に考えて

それでもキアラは、人を見た目で判断するような人間ではなかった。確かに男は落ち着かず、何かを隠しているようだった。服はくたびれ、ブーツには乾いた泥がこびりついていた。ここは都会の真ん中なのに。

服の汚れ具合からすると、長旅をしてきたようにも見えた。もしかすると田舎から街に出てきて、食事を取ってまた旅を続けるつもりなのかもしれない。

間近で個人的に

列はすぐに進み、気づけばその男がキアラの目の前に立っていた。間近で見ると、彼は少し落ち着いているようにも見えたが、その鋭い視線に思わずキアラは一歩下がった。

それでも、どこか場違いな印象は拭えなかった。彼の目線は店の窓の方へちらちらと動いていた。誰かを待っているのだろうか。

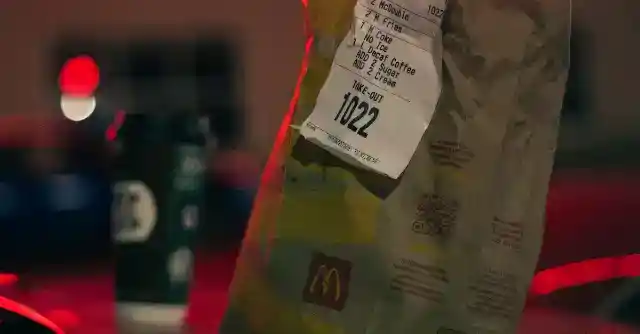

彼の注文

キアラは緊張を押し殺しながら、何を注文するか尋ねた。平静を保つのに全神経を使った。男は口元に不気味な笑みを浮かべ、腐った歯を見せながらメニューのダブルチーズバーガーを指さした。

「ダブルチーズバーガーを2つ、ピクルス多めで。コーラのラージ、テイクアウトで。」彼の声には聞き慣れない訛りがあった。どこの出身なのか見当もつかない。「すぐにお作りします」とキアラは笑顔を作って答えた。

何か問題でも?

男はうなずき、10ドル札を手渡した。爪の先は黒く染まり、前腕はジーンズを変色させたのと同じ乾いた泥で汚れていた。

「何かお困りですか?」彼はぶっきらぼうに尋ね、キアラを彼女の視線から引き離した。「いえ、ございません」彼女は慌てて答え、無理やり笑顔を作りながら、男の注文をタブレットに入力した。何かがおかしい気がした。

目を離さないで

男は注文を待つために席に移動した。キアラはその間、ずっと彼を視界の端で追っていた。別の仕事に集中しようとしても、どうしても目が彼の方へと戻ってしまう。

彼が店に入ってきたときに感じた、あの不気味な感覚が再び全身を覆った。いったい何が起きているのだろう――。

知恵の言葉

キアラはいつも直感的な人間だった。亡き母はよく「自分の勘を信じなさい」と言っていた。何かがおかしいと感じたら、それは本当におかしい可能性が高い、と。

母はいつも、「危険の匂いを感じたら、逆方向に走りなさい」とも言っていた。「突進してくる雄牛からは、早く離れた方が安全なのよ」と彼女はよく口にしていた。その哲学を、この場でも適用できるのだろうか。

手遅れになる前に

キアラは岐路に立っていた。心の奥のすべてが、「エプロンを外してこの店を出ろ」と叫んでいた。男には何かがおかしい。賢明な判断は、すべてが崩れる前に立ち去ることだ。

だがキアラはマネージャーであり、スタッフや客は彼女を頼りにしている。もし何か問題が起これば、責任を取るのは彼女自身だった。

小さな一歩

それに、もし自分が店を出て何か悪いことが起きたら、一生眠れなくなると思った。「船長は沈む船と共に残るものよ」と、彼女は疲れた笑いを漏らしながらつぶやいた。

男の注文ができ上がるまで、キアラは待った。あとは渡して、男が店を出ていくのを見届けるだけ――そうすれば、すべてが元通りになるはずだった。少なくとも、彼女はそう思っていた。

食べ物を彼のもとへ

キアラは男の注文した食べ物を持っていった。だが、男はすぐに袋を開け、その場で食べ始めた。テイクアウトを頼んでいたのに――その行動は彼女を戸惑わせた。

彼女は視線を向けないように努めたが、胃の奥が重くねじれるのを感じた。なぜこの男にこんな不快感を覚えるのか、うまく説明できなかった。ただ彼の雰囲気が、肌を這うような不安をもたらしたのだ。

注意深く見守る

キアラは持ち場に戻り、注文を取りながらチームを指揮し続けた。しかし、ふと目をやると、男の唇が動いていることに気づいた。

最初は、食べ物を噛んでいるのだと思った。まだバーガーが一つ残っていて、ピクルスには手をつけていなかったからだ。だが次の瞬間、彼女の背筋に冷たい衝撃が走った。

彼は何を言っているのか?

男は噛んでいるのではなかった――話していたのだ。だが、それだけではなかった。周囲には誰もいないし、耳に電話も当てていない。

キアラは眉をひそめた。彼の近くのテーブルに放置されたカップを回収するふりをして、何を言っているのか聞こうとした。そのとき、ある考えが頭をよぎった。

聞き耳を立てる

もしかして、この男は精神病院から逃げ出した人なのではないか? 助けを必要としているのでは? だから自分は彼に不安を感じたのか? 彼の存在を前にして、自分の心が助けを求めるように訴えているのか?

彼女は男に十分近づき、彼が確かに独り言をつぶやいていることを確認した。しかし、何を言っているのかは聞き取れなかった。もう少し近づく必要があった。

彼は助けを必要としているのか?

さらに近づいても、男が何を言っているのかはっきりとは聞こえなかった。ただ、声の調子がどこか苛立っていて、不気味な響きがキアラの心に深く刺さった。助けが必要なのだろうか?

キアラの神経は極限まで張りつめていた。近づいて、「大丈夫ですか?」と声をかけるべきか迷った。彼女はいつも、問題を正面から解決するタイプだった。だが、その時――母の言葉を思い出した。

脅威のオーラ

「トラブルを見たら、逆方向に走りなさい」――その言葉が頭の中で響いた。カウンターの後ろに戻ったキアラは、男が今度はまっすぐに自分を見ていることに気づいた。

その目が語っていた――彼は助けなど必要としていない。むしろ、危険の中心にいるのは彼自身だと。キアラはその瞬間、警察を呼ぶべきだった。

彼は終わった

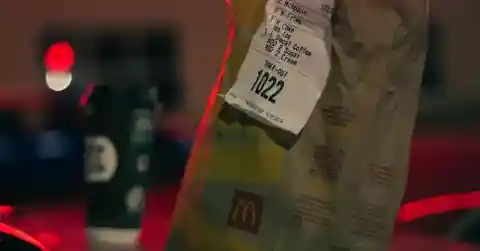

男は食べかけのバーガーとピクルスを、最初に入っていた紙袋に放り込んだ。その一瞬のうちに、フーディーの下から何か黒いものを取り出し、それを袋に押し込んだ。

彼は素早く顔を上げ、誰かに見られていないか確認した。キアラは目の端でその様子を見ながら、あたかもスタッフと話しているふりをした。

何かがおかしい

男は立ち上がり、何事もなかったようにゴミ箱へ向かった。そして茶色い紙袋をゴミと一緒に放り込み、周囲を見回した後、大きなソーダのカップを捨てて店を出ていった。

外に出た男は、ガラス越しに店内をのぞき、誰かが自分を見ていないか、あるいはゴミ箱に近づいていないか確認した。何かがおかしい。

袋を取り出す

男が角を曲がって見えなくなるのを待って、キアラはすぐにゴミ箱へ向かった。彼が食べ物と一緒に何を捨てたのか、確かめなければならなかった。

大きな紙袋を引き上げると、ケチャップとマスタードの冷たい感触が指にべったりと付いた。キアラは顔をしかめた。鼓動が耳の中で鳴り響いた。もう、後戻りはできなかった。

当局に連絡を

キアラはゴミ箱の前で立ち尽くした。袋を開ければ、もう後には引けない。予想以上に重く、男が何かを中に隠したのは明らかだった。

深呼吸をして、彼女は袋を開けた。その瞬間、心臓が止まりそうになった。――「警察を呼ばなきゃ!」頭の中で声が叫んだ。

冷たい鋼鉄

男は紙袋の中に銃を隠し、それをゴミとして捨てていた。キアラは呆然と立ち尽くし、頭の中で事態を整理しようとした。

これは悪質な冗談なのか? それとも、本当に何か恐ろしい計画の一部なのか? 男は犯罪者なのだろうか? 自分がいったい何に足を踏み入れたのか、彼女には分からなかった。

家に帰るべきだった

キアラは電話へ駆け寄った。震える手で当局へ通報すると、警察はすぐに現場へ駆けつけた。

レストランは一瞬で犯罪現場となり、捜査官たちが次々と質問を浴びせた。混乱の中心に立つキアラは、できる限りの協力をしようとした。だが彼女は心の中で思った――“家に帰っていればよかった”と。その決断を、まもなく深く後悔することになるとは知らずに。