百万の言葉に値する絵

彼女はもう一度その絵画を見つめた。その瞬間、自分が何を見ているのかを悟り、唇がわずかに開いた。 ナイフの刃先で端の半透明のニスを丁寧に取り除き、よりよく見ようと身を乗り出した。

そして、目の前の揺るぎない証拠に息をのんだ。五十年もの間知っていた男が、実はまったく別の人物だったのだと気づいたのだ。

世界を揺るがす発見

エスメレルダ・フォードは七十一歳にして、世界を揺るがす発見をした。その週、彼女が最後に考えるであろうことだった。 すべては、彼女がこの悲しみから逃れようとしたことから始まった。

亡き夫の思い出をもう一度近くに感じたくて、彼女は彼の遺品を整理しようとした。 だがそこで彼女が見つけたのは、言葉を失うほどの五十年前の秘密だった。

すべてを飲み込む虚無

甘い思い出と充実した人生の名残であるはずの黄色い壁が、今や彼女を窒息させていた。自分の家の静寂の中で一人座り込む。 夫マーク・ジョンソンの死は、彼女を完全な空虚の中に取り残した。

日が経つごとにその虚無は広がり、孤独の重さがエスメレルダを押しつぶし始めていた。 夫の「男の隠れ家」としていた地下室に降りたとき、彼女はただ悲しみから気をそらしたかっただけだった。

ひとつの思いつき

最初、エスメレルダは地下室に行こうとは思っていなかった。だが、廊下を通り過ぎるときに、ふと頭に浮かんだ。

そこはマークの安らぎの場所であり、彼はいつも何時間もそこで過ごし、何をしているのかを決して明かさなかった。 エスメレルダは、地下室で何を見つけることになるのか、まったく知らなかった。

彼の隠された世界

結婚して五十年、エスメレルダはほとんど一度もその部屋に足を踏み入れたことがなかった。 彼女とマークは、関係の中で常にお互いに尊敬し合っていました。

どうしても必要なとき以外、彼女は夫のプライバシーを尊重してそこに入らなかった。 しかし、深い悲しみと魂の痛みに耐えかねて、今、彼女は夫の謎を掘り起こす決意をしたのだった。

階段を降りて

エスメレルダはゆっくりと階段を降り、緊張した息をついた。 まるで、はるか昔にそこにあった生命がすべて去ってしまったかのように、その雰囲気は空虚で重苦しかった。

硬い床に響く足音が、薄暗い光の中に反響する。彼女は突然、前回そこに立っていた時のことを思い出し、感動しました。

ロスト・イン・メモリー

彼女は、夫が部屋の反対側のロッキングチェアに座り、ビールを片手にスーパーボウルを観戦していたのを覚えています。彼はその日、二人の息子と、チームを応援しながら楽しく過ごしていました。

エスメレルダは悲しみを抱えながら、マークが大切にしていた品々が並ぶ棚へと歩み寄った。 そこで何が待っているのか、彼女にはまだ知る由もなかった。

凍りついた時間

ほこりがあらゆる表面を覆い、空間全体が時間に閉じ込められていた。 マークの遺品は忘れ去られていたが、それでも壁に飾られたままだった。

棚に近づくにつれ、エスメレルダの胸は不安と緊張で満たされた。 ひとつひとつの品を丁寧に掃除するという骨の折れる作業を、いずれ自分が引き受けなければならないと悟った。

覆われた真実

夫の持ち物の間に、彼女の目は壁に掛けられた古い絵に留まった。

一見したところ、それは単なる古びた風景画だった。 曲がりくねる川辺、濃い緑に包まれ、沈みゆく太陽の穏やかな光が降り注ぐ。 平凡なようでいて、何か特別なものを感じさせた。 おそらく、これこそがエスメレルダがまだ知らぬ人生を変える秘密の入り口なのかもしれない。

埃と闇

どういうわけか、この絵はエスメラルダにとって全く馴染みのないものに思えた。近づいていくと、なぜ夫が長年この絵を地下室にしまっておきながら、二階に飾らなかったのか理解できなかった。

明らかに美しい作品であり、リビングの壁を飾る価値があるはずだった。それで彼女は、マークがなぜこの美しい絵を埃っぽい隅に、暗闇に隠していたのか疑問に思いました。

最後の願い

エスメレルダは膝をついた。スカートに埃がついても気にしなかった。 だが、絵に手を伸ばした瞬間、マークの最期の言葉が脳裏によみがえった。

前立腺がんに苦しみ、死の床にあったマークは、弱々しい声でその絵を大切にしてほしいと頼んでいた。 薬の影響で意識が朦朧とする中でも、彼はその価値を強調し、絶対に売らないようにと訴えたのだ。

謎めいたリクエスト

もちろん、そのときエスメレルダは深く考えなかった。薬のせいだろうと思ったのだ。 あの週、マークはほとんど意識がなく、覚醒と昏睡を繰り返していた。

彼は意味不明な言葉をつぶやき、家族の誰にも理解できない頼み事をしていた。 だが今、好奇心が彼女を突き動かしていた。真実を知りたい——そう思った。

生きる目的を見つけて

彼女はゆっくりと人差し指の腹を絵の額縁に滑らせ、埃の多さにため息をついた。絵を両手で抱きしめた。その重みと存在感は、すでに彼女の孤独を蝕んでいた。

マークが作り出したこの謎を解き明かそうと決意したエスメラルダは、絵画の価値について詳しく教えてくれる鑑定士を見つけました。絵画の価値を解明することで、マークについて彼女が知らなかった何かが明らかになり、人生の新たな段階における目的も得られるでしょう。

鑑定士の事務所にて

エスメレルダはすぐに、絵を見てくれる鑑定士を見つけることができた。 事務所に着いたとき、彼女は興奮と不安が入り混じるのを感じた。

だが、その感情に飲み込まれないように背筋を伸ばし、絵を差し出した。 男は鋭い目で絵を見つめ、短くうなりながら観察を続けた。 エスメレルダが結果を待つ間、時間が止まったかのように感じられた。

ほぼ完璧な模倣

鑑定士は失望した表情で喉を鳴らし、エスメレルダと目を合わせた。 「ジョンソン夫人」と彼は言った。「残念ながら、これは贋作です。」

「これは19世紀初頭の有名な画家、マイヤー・グリエルソンによる傑作の、ほぼ完璧な模倣品です。 芸術的には見事ですが、それ以上の価値はありません。」

本気ですか

エスメレルダは鑑定士の報告を聞き、胸が張り裂けそうになった。「本当にそうなのですか?」彼女は涙を浮かべながら尋ねた。「はい」と鑑定士は答えた。

「その原画の名は『静寂の慰め(The Solace of Serenity)』といって、非常に稀少な作品です。その価値は……私の言葉では言い表せないほどです。」 彼はノートパソコンに数語を打ち込み、画面をエスメレルダに向けた。彼女の心は、その映し出されたものを見て崩れ落ちた。

高くても数百ドル

彼女が鑑定士に持ち込んだ絵と全く同じものが、画面に映し出されていた。だがそれは、どこかヨーロッパの裕福なギャラリーに展示されている本物の作品だった。

「これが本物の『静寂の慰め』です」と鑑定士は淡々と言った。彼もまた、この事実がどれほどエスメレルダを動揺させたかに気づいているようだった。 「あなたの絵は、良くても数百ドルの価値しかないでしょう」と彼は続けた。だが、彼は知らなかった——どれほどそれが間違っていたかを。

なぜ彼は嘘をついたのか?

エスメレルダは絵を持ち帰り、家へ戻った。その夜、彼女はその絵を枕の横に置いた。かつてマークが頭を置いていた場所に。 なぜマークは、この絵が価値あるものだと言ったのだろう? 実際には、せいぜい数百ドルの複製品にすぎないのに。

もしかすると、フリーマーケットで5ドルほどで買い、彼女をからかおうとしたのかもしれない。 あくびをしながら、エスメレルダはその日を終えることにした。だが彼女はまだ知らなかった——この絵が彼女の人生を永遠に変える秘密を抱えていることを。

眠れぬ夜の思考

その夜、エスメレルダは何度も寝返りを打った。鑑定士の言葉が頭の中で反響していた。 なぜマークは、価値のない絵を安全に保つようにと強く言い残したのか? 彼女は亡き夫に関するすべてを疑い始めていた。

マークはただ感傷的だっただけなのか? それとも、その執着の裏に何か理由があったのか? 暗闇の中で目を開けたまま、彼女の中に疑念が忍び寄ってきた。マークは二重生活を送っていたのだろうか。何年もの間、秘密を隠していたのだろうか。

疑念のきらめき

夜明け前のかすかな光の中、エスメレルダは絵に手を伸ばした。 指で縁をなぞりながら、マークとの記憶が次々と蘇る。 彼はあの優しく愛情深い笑顔の裏に、何かを隠していたのだろうか? その考えに背筋が冷たくなった。

彼女は悟った——五十年もの間、共に生きてきた男のことを自分はほとんど知らなかったのだと。 もしかすると、この絵はただの絵ではないのかもしれない。

隠された手がかり

真実を確かめる決意をしたエスメレルダは、絵をキッチンテーブルの上に置いた。朝の陽光が額縁を照らした。 彼女は一インチずつ丁寧に観察し、隠し仕掛けや手がかりを探した。

指先でキャンバスをなぞり、わずかな凹凸を探す。 もしマークが自分に何かメッセージを残していたとしたら? 彼女だけが気づくようなものを? そう思うと胸が高鳴った。まるでマークが、あの世から彼女に手を伸ばしているかのようだった。

答えを求めて

エスメレルダは、もうこの不安を一人で抱えていられなかった。 子どもたちにも絵のこと、そして自分の疑念を伝える必要があると思った。 もしかしたら、彼らが何か知っているかもしれない。 彼女は電話を取り、長男のデイビッドに電話をかけた。

コール音が響く間、彼女の心臓は不安と期待で高鳴った。 やっと彼が出たとき、エスメレルダは声を震わせぬよう努めた。 「デイビッド、地下室で何かを見つけたの。あなた、お父さんの絵について何か覚えている?」

デイビッドの困惑

デイビッドは少しの間沈黙した後に答えた。 「絵? 地下室のやつ? いや、あまり覚えてないな。父さんはいつも下で何かいじってたけど、絵の話なんて聞いたことないよ。」

エスメレルダの希望は少ししぼんだが、それでも食い下がった。 「絵のことや、隠していたものについて話したことはない? 何か思い出せない?」 デイビッドは戸惑った声で言った。「ないよ、母さん。一体どうしたんだい?」

さらなる意見を求めて

エスメレルダはデイビッドに礼を言い、今度会ったときに詳しく話すと約束した。 電話を切ると、すぐに娘のスーザンに電話をかけた。 マークの秘密について誰か少しでも知っている人がいるとしたら、それはスーザンだろう。彼女はいつも、自分が言う以上のことを知っているようだった。

コール音が鳴る間、エスメレルダは深呼吸をした。彼女は答えを必要としていた。 スーザンが電話に出ると、エスメレルダはためらわずに尋ねた。 「スーザン、お父さんが地下室に置いてた絵のこと、何か覚えてる?」

スーザンのあいまいな記憶

スーザンの答えは少しためらいがちだった。 「絵? 子どものころ、布がかけられた何かを見た覚えがあるけど……。 父さんに『地下には入るな』って言われたの。『あそこはガラクタ置き場だ』って。どうして? その絵に何かあるの?」

エスメレルダはため息をついた。求めていた答えには届かない。 「まだわからないのよ、スーザン。ただ……お父さんが亡くなる前に、その絵のことで妙なことを言っていたの。大事なものかもしれないの。」

家族を集めて

エスメレルダは、全員を集めて話し合うべきだと決めた。彼女は子どもたち一人ひとりに電話をかけ、家での家族会議を設定した。

電話をかけながら、彼女の視線はまだキッチンテーブルの上の絵に向けられていた。 もしかすると、自分は大げさに考えすぎているだけかもしれない。 この絵はただの普通の絵で、彼女が見ている「影」は幻なのかもしれない。

不安をかき立てる疑念

自分にそう言い聞かせようとしても、エスメレルダはこの不安を拭えなかった。 穏やかな風景を描いたあの絵のイメージが、彼女の心を離れなかった。 そこには、目に見えない何か——表面の下に隠された何か——があるように感じられた。

そして、マークが死の間際に見せた奇妙な態度。 もし何も意味がなかったのなら、なぜ彼はあれほど絵の重要性を強調したのだろう?

家族の集まり

家族会議の日がやってきた。 エスメレルダの子どもたちはリビングに集まり、その場の空気には好奇心と不安が入り混じっていた。

テーブルの上には例の絵が置かれ、沈黙のまま彼らの視線を受けていた。 エスメレルダは子どもたちの顔を見渡し、愛しさとわずかな疑念が胸に入り混じった。 彼らは何か知っているのだろうか。 「あなたたちに話があるの。お父さんのことよ。」彼女は静かに、しかし確かな声で言った。

啓示の始まり

子どもたちは視線を交わし、母の声の真剣さを感じ取った。 彼女は絵を指さした。「お父さんは亡くなる前に、この絵が大切だと言っていたの。でも理由がわからないの。 誰か何か知っている? 彼が秘密のことや守らなければならない何かについて話していた?」

部屋は静まり返り、子どもたちは絵を見つめた。 その表情には、困惑と興味が入り混じっていた。

手がかりを探して

エスメレルダの子どもたちは一人ずつ首を横に振った。絵の重要性については誰も知らなかった。 エスメレルダは安堵と苛立ちが入り混じった感情に包まれた。

マークが誰にも話していなかったのなら、彼は一体誰に秘密を託したのだろう? 彼女は、底知れぬ疑問の奈落をのぞき込んでいるような気がした。 この話にはまだ続きがある。 エスメレルダは、真実を見つけ出す決意をさらに強めた。

いいわ。自分でやる。

翌朝、エスメレルダは依然として見つけたものに失望したまま目を覚ました。それでも、彼女はその絵を片付ける気になれなかった。前の晩に置いたままのベッドの上にそれはあり、寝室のドアの前を通るたびに、静かに彼女を呼び止めるようだった。

この問題にようやく決着をつけたいと思い、彼女は自分で調べてみることにした。絵画について詳しいわけではなかったが、それはYouTubeのチュートリアルをいくつか見ればすぐにどうにかなることだった。

宝探し

テレビで見つけた最初のチュートリアルを流しながら、エスメレルダは作業を始めた。鑑定士がその絵を安物の模倣品だと断定したため、彼女は夫が何かをその中に隠したのではないかと考えたのだ。

彼女は作品を額縁から慎重に外し、できる限りの範囲で周囲を調べる計画を立てた。そのときは認めなかったが、この宝探しのような作業をしていると、まるでマークがすぐそばにいるような気がしていた。

奇妙な厚み

彼女は慎重に額縁を外すことから始めた。しかし作業の途中で、彼女の目を引くものがあった。その絵は奇妙に厚く、これまで見たどの絵とも違っていたのだ。

最初はそれが芸術的な意図によるものだと思っていた。何層もの絵の具とニスを重ねることで厚みを出したのだと。しかし今や、それが別の何かを隠しているためだと明らかになった。

層

エスメレルダは慎重に、絵の厚い層の間に切れ目を入れる作業に取りかかった。絵自体を傷つけたくはなかった。彼女は次第にその絵に愛着を感じ始めていたのだ。

しかし、余分な厚みは画家が絵全体に塗り重ねたニスの層によるものだと気づいた。それは単なるデザイン上の選択だったのか、それとも何かを隠すためだったのか?

彼の行動

エスメレルダの脳裏にマークの言葉がゆっくりと蘇ってきた。若いころ、彼がいかに秘密主義だったかを思い出した。彼は突然家を出て、何週間も姿を消すことがあり、その間、無事でいることだけを伝える電話を一本だけかけてきた。

彼はまた、自分が何も悪いことをしていないと約束し、妻と子供たちが自分のすべてだと言っていた。だが、エスメレルダには信じ難かった。なぜなら、彼の得意技は「秘密」だったからだ。

決断を下す

やがて二人が親としての役割を担うようになると、エスメレルダは彼をこれ以上問い詰めないと決めた。彼の秘密はあったが、マークは決して彼女や子供たちを傷つけたことはなかった。

当局とトラブルを起こしたこともなく、家族に危害を加えるような人間とも関わらなかった。彼は良き父であり、良き夫だった。それでも、エスメレルダは彼がどこへ行き、何をしていたのかを知るためなら、ほとんど何でも差し出しただろう。

層を切る

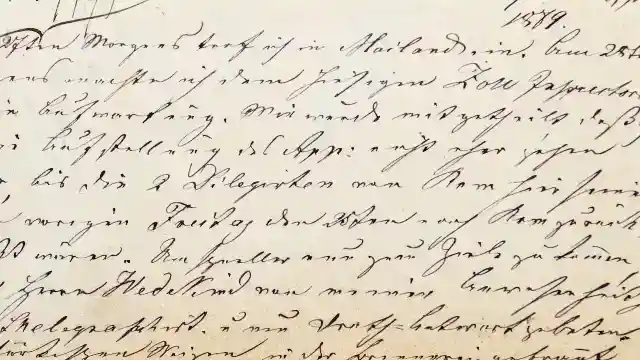

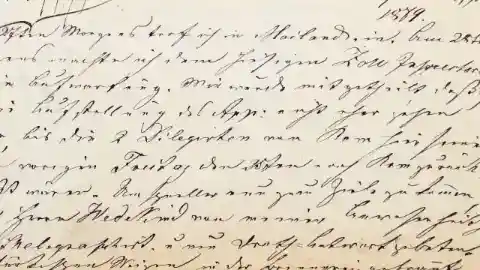

この謎をようやく明らかにしようと決意し、エスメレルダはニスの層に刃を入れた。その瞬間、茶色い紙切れの端が見え、彼女は驚きに息をのんだ。眉をひそめながらそれを絵から取り出し、腰を下ろしてじっくりと眺めた。

「手紙だわ」とエスメレルダはささやき、紙を裏返した。息が詰まった。マークの筆跡を認識したからだった。

手紙

エスメレルダは、自分が何を見つけたのか理解できなかった。しかしその存在だけで心臓が高鳴った。封を開けると、視界が文字を追うたびに滲んでいった。マークはその手紙の中で、彼女にとても優しい言葉を残しました。

彼は20歳のときに初めて彼女に出会った日のことを思い出し、それを人生で最良の日と書いていた。海兵隊の最初の任務を終えたばかりで、落ち着いた生活を望んでいたと。そしてこれは、手紙の最初の部分にすぎなかった。

彼の言葉

マークはエスメレルダとの人生について語り、彼女に感謝を述べていた。彼女と子供たちは、彼を人間として扱ってくれた唯一の存在だったという。そして別れの贈り物として、この手紙を残した。いつか彼女が見つけてくれることを願って。

手紙の末尾には電話番号が記されており、エスメレルダはすぐに電話を取りに走った。番号を押し、電話が鳴る間、部屋を行ったり来たりした。銀行の窓口係が応答したとき、彼女は言葉を失った。名乗ると、彼はすぐに会いに来るよう告げた。

彼に会う

エスメレルダはタクシーで街に向かい、地元のレストランで銀行員と会った。彼はマークのことをよく知らなかったが、過去10年の間に何度か取引をしたことがあると語った。「彼はあなたの名前が書かれた貸金庫の鍵を預けていきました」と男は小声で言い、エスメレルダを銀行へと導いた。

1時間後、二人は地元銀行の大理石の床を歩き、男はエスメレルダを貸金庫の並ぶ部屋へ案内した。彼はひとつの箱を指さし、小さな銅の鍵を手渡した。

箱

耳の奥で心臓の鼓動が響く中、エスメレルダは箱を開けた。しかし、絵のときと同じように、中にはまたも手紙が1通入っているだけだった。彼女はそれを取り出して読み始めたが、前の手紙が意味を持っていたのに対し、今回は眉をひそめる内容だった。

その中には6つの銀行口座が記されており、1つはエスメレルダの名義、残りの5つは彼女の子供たちのものだった。それぞれの口座には数百万ドルがあり、すべて「マーク・グリエルソン」という人物からの資金だった。エスメレルダは深呼吸をしながら手紙を置いた。その名前をどこかで聞いたことがある気がした。

それらは関連しています

エスメレルダがマークと結婚したとき、彼は家族と縁を切ったと言っていた。だが、他の秘密と同じように詳しくは語らなかった。だが今、この手紙で全てが明らかになりつつあった。彼は、鑑定士が話していたあの有名な19世紀の画家、マイヤー・グリエルソンの子孫だったのだ。

手紙には、マークがその唯一の相続人であり、人々の表面的な態度に嫌気が差して身元を隠してきたと書かれていた。彼は何週間も家を空け、祖先の絵画をオークションにかけ、その収益を6つの口座に分けて入金していた。しかし、それは彼の秘密の半分に過ぎなかった。

明らかになる真実

エリザベスはキッチンのテーブルに座り、涙で頬を濡らしながら、銀行で受け取った手紙を見つめていた。その筆跡は間違いなく彼のものだった。ひとつひとつの文字が丁寧に書かれている。震える手で封を開け、目で行を追うたびに心臓が高鳴った。

「最愛のエリザベスへ」と手紙は始まっていた。「もしこの手紙を読んでいるのなら、真実が明らかになったということだ。なぜ私が別の名前で生き、あなたに正体を隠したのか、その理由を説明しなければならない。」

マークの告白

手紙は続き、マークの心の奥底を明かしていた。「私はグリエルソン家に生まれ、常に注目の的で、批判と期待に晒されて育った。その名声と重圧に息が詰まりそうだった。あなたに出会ったとき、私は別の人生を見た。マークとして生きられる人生を。

『名声も財産もいらなかった。ただ、あなたと、私たちの愛と、築いた美しい日々がほしかった。』」エリザベスの目に新たな涙があふれ、彼女は手紙を胸に抱きしめた。

新たな始まり

マークの最後の言葉は、エリザベスに静かな安らぎをもたらした。「真実を話さなかったことを許してほしい。あの世界からあなたを守りたかった。私のあなたへの愛は本物で、それを汚したくなかった。私をグリエルソンではなく、あなたを何よりも愛した男として覚えていてほしい。残したお金をあなたと子供たちで楽しんでほしい。」

エリザベスは手紙をそっと折りたたみ、最後に彼の名前を指でなぞった。唇にほのかな笑みが浮かぶ。今、彼の愛が本物だったことを確信し、彼女はその願いを胸に生きていくと誓った——二人がいつも大切にしてきた、シンプルで誠実な人生を。