到着

バーガーキングのいつもの土曜日だった。子どもたちがドアを駆け抜け、店内は笑い声と騒がしさで満ちていた。ティミーは小柄でおとなしく、簡単なターゲットのように目立っていた。グリルされたバーガーの香りが空気を満たしていた。大柄な男サムは、店の隅のブースに座り、気づかれることなく観察していた。

子どもたちが注文する間、サムの視線は彼らから一度も離れなかった。彼は、これから何が起きるのかを知っていた。こういう光景は、彼にとって見慣れたものだった。しかし、今回は見逃すわけにはいかなかった。自分の目の前で、そんなことは絶対に許せなかった。

標的

ジェイクというリーダー格の少年が、ティミーににやりと笑いかけた。「おい、チビのティム、子供用の公園に行く途中で迷ったのか?」他の子たちは笑い出した。ティミーは後ずさりし、頬が赤く染まった。

ほとんどの客はチラリと見ただけで、すぐに自分の食事へと戻った。カウンターの裏では、従業員たちが気づかないふりをしていた。しかし、隅にいたサムはじっと見つめていた。状況を観察しながら、心の中で何かの計画を立てていた。

最初のからかい

「それってハッピーミールか?」ジェイクがティミーのトレイを指さしてからかった。「お前、五歳か?」ティミーの顔は恥ずかしさで真っ赤になった。他の子たちはさらに大きな声で笑い、まるで見世物を楽しむかのようだった。ジェイクは自分に酔いしれていた。グループのリーダーでいることに、優越感を感じていた。

サムはブースにもたれかかりながら、グループをじっと見つめていた。その存在は堂々としていたが、誰も彼の存在に気づいていなかった。サムの唇が少しだけ笑みを浮かべた。彼が待ち望んでいた瞬間が、まさに近づいていた。

傍観者たち

他の客たちは自分の食事に夢中で、ティミーの苦しみに気づこうともしなかった。近くのブースのカップルが小声で何かを囁いていたが、何も行動には移さなかった。年配の男性がコーヒーをすすりながら窓の外を見つめていた。ティミーは周囲を見渡し、助けを求めた。

だが、いじめを止めようとする者は誰一人いなかった。カウンターの裏ではスタッフが忙しそうに動き回っていた。サムはただ座っていたが、その目は鋭く、冷静に状況を計算しながら、自分の出番をじっと待っていた。バーガーキングの中で、何かが起ころうとしていた。

科学者を目指す少年

ティミーは12歳だったが、小柄な体格のせいで、実際の年齢よりも幼く見えることが多かった。しかし、ティミーには大きな夢があった——科学者になることだ。

彼は静かで控えめな性格で、よく図書館で科学やテクノロジーに関する本を夢中になって読んでいた。本棚の並ぶ図書館は彼にとっての聖域であり、宇宙の神秘に誰にも邪魔されずに没頭できる場所だった。

家庭生活

家では、ティミーは両親と暮らしていた。彼の両親は彼を愛していたが、仕事で多忙なことが多かった。父のジョンはエンジニアで、母のカレンは看護師だった。彼らはティミーを大切に思っていたが、忙しさのあまり、ティミーが抱える悩みを完全には理解できていなかった。

ティミーはいつも自分の部屋で読書をしたり、コンピューターで調べ物をしたりしていた。彼の部屋は科学キット、本、アルベルト・アインシュタインやマリー・キュリーのポスターで埋め尽くされていた。

疑問と不安

ティミーはよく両親に尋ねた。「どうして僕はこんなに小さいの?」 母は優しく答えた。「成長のスピードは人それぞれよ、ティミー。あなたはそのままで完璧よ。」 父も言った。「お前は頭がいいんだ。それが一番大事なことだよ。背の高さなんて、大きな脳があれば関係ないさ。」

優しい言葉をかけられても、ティミーは自分が同級生と違うことを強く意識していた。彼は、自分もいつか皆と同じくらい大きくなれるのだろうかと、よく思い悩んでいた。

闘争

学校生活は、ティミーにとって大きな試練だった。彼の小柄な体は、いじめの標的になりやすかった。教室ではまるで透明人間のように感じることが多かった。

その知性とは裏腹に、内向的な性格のせいで友達を作るのが難しかった。彼は勉強に没頭することで自分を保っていた。先生たちは彼の潜在能力に気づいていたが、ティミーが本当に求めていたのは、受け入れてくれる友人や仲間だった。彼はただ、自分の本当の姿を見てほしかったのだ。

図書館の聖域

図書館はティミーの避難所となった。彼は放課後の何時間もそこで過ごし、本の世界に没頭した。司書のリーヴス夫人は彼に特別な関心を持ち、よく新しい本をすすめたり、彼の好奇心を応援してくれた。

「あなたの頭脳は本当に素晴らしいわ、ティミー。誰にも小さく感じさせられちゃだめよ。」 彼女の言葉は、ティミーに自信を与え、学びへの情熱をさらに燃え上がらせた。

科学フェア

ある日、学校の科学フェアのチラシがティミーの目に留まった。ワクワクしながら、彼は急いで家に帰って両親に話した。「ママ、パパ、科学フェアに出たいんだ!」彼の両親はとても喜び、全面的に応援することを約束した。

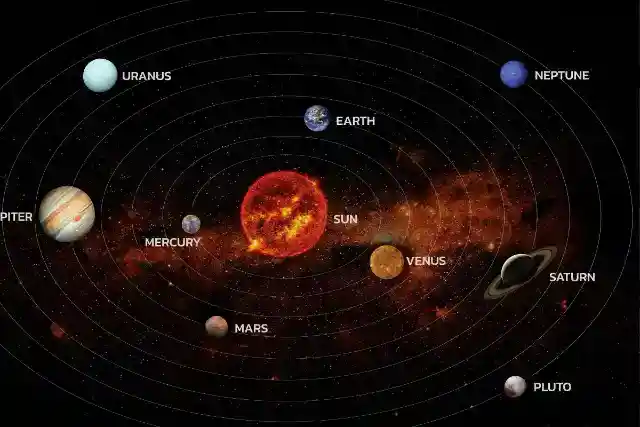

ティミーは何週間もかけて彼のプロジェクト、精巧な太陽系モデルの準備に取り組んだ。これは自分を証明し、認めてもらうチャンスだと願っていた。彼は、自分には背の低さ以上の価値があることを、みんなに見てもらいたかったのだ。

彼のプロジェクト

ティミーは自分のプロジェクトに取りかかるのが待ちきれなかった。彼はすでに、何を作るかについてたくさんのアイデアを持っていた。地球について何かをやりたいと思っていたが、最終的にはすべての惑星と宇宙に関することを選んだ。

それは彼がとても興味を持っていることであり、将来はそれを職業にしたいという夢があった。

科学実験室での準備

ティミーは学校の科学実験室で、太陽系モデルの仕上げ作業に休みなく取り組んでいた。彼の科学フェアへの興奮は明らかだった。彼は惑星を丁寧に塗りながら、集中して小さく鼻歌を歌っていた。宇宙や銀河についてすべてを調べていた。

彼は知らなかったが、ジェイクをリーダーとするいじめっ子たちが廊下から彼をこっそり見ていて、プロジェクトを台無しにする計画をささやきながら笑っていた。

破壊工作

休憩が必要だったティミーは、トイレに行くために実験室を離れた。彼が視界から消えるやいなや、ジェイクとその仲間たちは部屋に忍び込んだ。「さて、こいつがどんな顔をするか見ものだな」とジェイクがにやりと笑った。

彼らはモデルをバラバラに壊し、惑星を叩きつぶし、破片を床中にばらまいた。満足した彼らは笑いながら部屋を出て行った。数分後に戻ってきたティミーは、破壊されたプロジェクトを見て心が沈んだ。

絶望

ティミーはその場に膝をつき、プロジェクトの残骸を見つめた。目には涙が浮かんでいた。これは自分を証明するチャンスだったのに、今やすべてが台無しだった。彼は震える手で壊れた部品を集めた。司書のリーブス先生がその場に現れ、絶望している彼を見つけた。

「ティミー……」と彼女はささやき、彼を優しく抱きしめた。「何とかなる方法を考えましょう」と彼女は約束したが、ティミーはもう希望を失っていた。

空の机

科学フェア当日、ティミーは空の机に座り、失望で胸が重かった。彼は他の生徒たちが誇らしげにプロジェクトを展示するのを眺め、審査員たちは机から机へと移動していた。

ジェイクとその仲間たちは部屋の反対側から彼を見てニヤニヤし、満足げな目で笑っていた。ティミーは涙をこらえながら、かつてないほどの孤独と敗北感を感じていた。宇宙に飲み込まれてしまいたいと思った。彼はいじめっ子たちが憎くてたまらず、いつか因果応報が彼らに降りかかることだけを願っていた。

日々のいじめ

いじめはエスカレートした。ジェイクとその仲間たちは、ティミーをからかい、苦しめる機会を逃さなかった。「科学プロジェクトはどこだよ、チビのティム?」と彼らは嘲笑った。昼食時には、彼のトレーを叩き落とし、食べ物を床にばらまいた。授業中には、陰口を言ってクスクス笑い、彼を苦しめた。

ティミーは強くあろうと努力したが、執拗ないじめに心が折れかけていた。もう限界だった。彼は、いじめっ子たちが学校の外でも同じように執念深く続けるとは思ってもいなかった。

静かな闘い

家では、ティミーは苦しみを隠そうとしていた。両親は彼がいつもより静かなことに気づいたが、それは学校のプレッシャーのせいだと思っていた。ティミーは両親に心配をかけたくなかったのだ。代わりに彼は本の世界に没頭し、科学と発見の中に安らぎを見出していた。

いじめに立ち向かう方法を切望していたが、自分には力がないと感じていた。でも、どうすればいいのか、まったくわからなかった。

転機

ある日の午後、特に酷いジェイクたちのいじめの後、ティミーは図書室へと逃げ込んだ。リーブス先生が隅で泣いている彼を見つけた。「ティミー、彼らに勝たせちゃダメよ」と彼女は優しく言った。「あなたは、自分が思っているよりもずっと強いのよ。」

彼女の言葉は、ティミーの中に決意の種を植えた。彼はひとりではいじめに立ち向かえないことを理解していたが、どこに助けを求めればいいのか分からなかった。もっと大きくて背が高ければ…そうすれば、簡単に彼らに立ち向かえるのに。

街での一日

ある土曜日、ティミーは市立図書館で一日を過ごすことにした。彼の両親は、彼の成長を信頼しており、ひとりで出かけるのを気にしなかった。「気をつけてね、何かあったら電話して」と母親は言った。ティミーは、一人で街を探索する自由を満喫していた。

彼は誰にも邪魔されず、本に没頭できる一日を楽しみにしていた。だが、この日が悪夢へと変わるとは、彼はまだ知らなかった。

市立図書館

市立図書館は、ティミーにとっての聖域だった。彼は何時間も最新の科学的発見を読みふけり、宇宙の驚異に心を奪われていた。図書館の静けさと落ち着きは、彼を安心させた。午後の日差しが傾き始めたころ、ティミーの腹が鳴った。朝から何も食べていなかったのだ。

彼は、自分へのご褒美としてバーガーキングでお気に入りの食事をすることに決めた。ティミーは、この日が地獄の一日になるとは知らなかった。

バーガーキング

ティミーはバーガーキングに入り、ハンバーガーとフライドポテトのなじみある匂いに食欲をそそられた。彼はハンバーガー、ポテト、そしてミルクシェイクを注文し、静かな隅の席で食事を楽しむことにした。一瞬、彼は満足感に包まれ、おいしい食べ物と静けさを味わっていた。

周囲を見回すと、家族や友人のグループがいたが、クラスメートの姿はなかった。彼は図書館で借りた本をバッグから取り出し、食事を待つ間に一冊を読み始めた。

到着

数分後、注文を受けた女性が彼の食事を持ってやってきた。とても美味しそうな匂いがして、ティミーは注文したワッパーにかぶりつくのが待ちきれなかった。ちょうどその時、店のドアが開き、ジェイクとその仲間たちが入ってきた。ティミーの心は沈んだ。

彼は、いじめのない平和な一日を期待していた。見つからないようにこっそり出ようかと考えたが、すでに遅かった。ジェイクの目が彼を捉え、不気味な笑みを浮かべた。「おいおい、誰がいると思ったら」とジェイクが嘲った。

対決

ジェイクとその仲間たちはティミーのテーブルを囲み、その存在だけで威圧的だった。 「ひとりでここにいるのかよ、チビのティム?」とジェイクはあざけった。 ティミーの手は震えていたが、冷静さを保とうとした。 「ただ昼ごはんを食べてるだけだよ」と彼は声を震わせずに答えようとした。

「ひとりじゃ寂しいだろ、仲間が必要なんじゃないか?」と別のいじめっ子が言い、ティミーのミルクシェイクを倒した。 クリーム状の液体がテーブルいっぱいに広がった。

苦痛

いじめっ子たちは、ティミーの顔が屈辱で赤くなるのを見て笑った。 「おっと、悪い悪い」とジェイクはわざとらしい無実のふりをして言った。 彼らはいじめを続け、ティミーの体の小ささや頭の良さをからかう残酷な言葉を投げつけた。 他の客たちはチラッと見たが、すぐに目をそらし、関わろうとしなかった。

ティミーは、こんなひどい目に遭うくらいなら家にいればよかったと思った。 彼は閉じ込められたように感じ、孤独だった。先ほどまでの満足感は砕かれていた。 だが、ティミーもいじめっ子たちも、この場面を誰かが見ているとは知らなかった。 その「誰か」とは一体誰だったのだろう?

続く苦しみ

ティミーが立ち上がって立ち去ろうとすると、ジェイクたちはすぐにそれを阻止した。 「どこ行くつもりだよ、チビのティム?」とジェイクが鼻で笑いながら言い、彼をベンチシートに押し戻した。 ティミーの心臓は恐怖と苛立ちで激しく鼓動を打った。 彼は図書館で借りた本を取ろうとしたが、いじめっ子の一人がそれらを床に蹴り飛ばした。 「なんだよこのオタク本の山はよ」と別のいじめっ子が言った。

「超オタクじゃん。でかいギーク。女の子なんてお前なんかと付き合うわけないじゃん!」 ティミーは床に散らばった本を見下ろした。 自分が何をしたというのだろう? ただ、ひとりで静かに過ごしたかっただけなのに。

無力感

いじめが続く中で、ティミーは完全に無力感に襲われていた。 「どうした?泣くのかよ、オタク?」とジェイクがからかいながら顔を近づけて言った。 ティミーは涙をこらえた。彼らに満足感を与えたくなかった。 彼は周囲を見回したが、誰も助けようとはせず、客たちは目をそらしていた。

これまでになく孤独を感じ、容赦ないいじめに閉じ込められていた。 いつになったら終わるのだろう? ティミーはリーブス先生の言葉を思い出し、自分を奮い立たせようとしたが、どうしてもできなかった。 いじめっ子たちが次に何をしてくるのかも分からなかった。

激化する嘲り

いじめっ子たちは止まる気配を見せなかった。 彼らは罵声を浴びせ続け、ティミーが立ち上がろうとするたびに再びベンチに押し戻した。 「自分は賢いつもりか?このスーパーオタクが」と誰かが吐き捨てた。 ティミーは拳を握りしめ、怒りと屈辱が体中に煮えたぎった。

彼は冷静でいようとした。家族や学校で支えてくれる人たちのことを思い出そうとした。 でも、こんなひどい仕打ちの中で強くあり続けるのは、とても難しかった。

静かな観察者

不運にも、いじめっ子たちは誰かがずっと自分たちを見ていたことに気づいていなかった。 サムは、少年たちがやって来るちょうど30分前にバーガーキングに入っていた。

彼は、妻が愛情込めて用意してくれた健康的なサラダでは物足りず、もっとガッツリしたものを求めてバーガーキングに来ていたのだった。 彼の目的はただ一つ:手早く満足のいく食事をとって職場に戻ること。 しかし、運命は彼に別の役割を用意していた。

守護天使

サムは、辛い状況に巻き込まれた少年の思いがけない守護天使のような存在となった。 バーガーキング――普段ならば気軽な食事や楽しいおしゃべりの場――が、その日は恐怖の舞台に変わっていた。

サムは、数の力に支えられた間違った自信を持ついじめっ子たちが、細い肩に世界の重みを背負っているかのような少年を追い詰める様子を見守っていた。

弱まる抵抗

いじめっ子たちの嘲笑と突き飛ばしが続く中で、ティミーの抵抗力は次第に弱まっていった。 状況は刻一刻と悪化していた。

サムは、角のテーブルからこの展開を険しい顔で見ていた。 彼は中学生のいざこざに巻き込まれるつもりなどなかった。ただ、ファストフードを食べに来ただけだったのに。

保護本能

だが、いじめっ子たちがティミーを執拗にからかい続けるのを見ているうちに、サムの中で何かが動き出した――保護者としての本能か、自分自身の子ども時代の不公平な戦いの記憶、そして誰かに助けてほしいと願っていた自分の姿の残滓かもしれない。転機は瞬く間に訪れた。リーダー格の、年齢にしてはあまりにも残酷な笑みを浮かべる少年が、言葉だけでなく肉体的にもティミーを限界まで押し込んだ。

その行動がサムに決断を促した。自分でも驚くほどの覚悟で、彼は席から立ち上がりたいと思った。いじめっ子たちは、まだサムに気づいていなかった。

チャンス

彼らの行動こそが自らを崩壊へと導く要因だった。サムは、いきなり脅したり怒鳴ったりする必要がないことを知っていた。最終手段として残しておくだけでいい。彼の言葉は、力を貸せない相手を食いものにしたことへの公正かつ毅然とした忠告となるはずだった。

そして、彼はチャンスを見た。リーダー格のいじめっ子が少しの間外に出ると言い出した。その隙に、サムは、1対1で対峙できる機会を得たのだと感じた。

外へ

サムが、そのリーダー格の後を静かに追いかけ、バーガーキングを出て外へ向かう間、頭の中は駆け巡っていた。この微妙な状況にどう対処すべきか――最良の作戦を練っていた。

彼は力関係と、若造の繊細なプライドを十分に理解していた。脅すのは最終手段だ。言葉を使って、相手に自分の行為の重さを理解させたい、という思いだった。

会話の準備

何よりも、力の弱い者を狙った選択に対する失望を感じてほしかった。大人として子どもに話しかけるつもりだった。彼の否定的な言葉が、少しでも少年に届いてくれればと願っていた。どうやら、家でも誰も規律を教えていないようだった。

秋の風が彼の顔をかすめ、ひんやりとした空気が辺りに漂っていた。サムは少年を探した。

彼に従う

少年はいじめを続けた後、壁にもたれかかりながら一息ついていたが、その眼差しには他の何かが潜んでいるようだった。サムは思った、彼にも別の事情があるのかもしれないが、それが行動を正当化するわけではないと。

深呼吸をして、サムは慎重に、脅かさず近づいていった。誤解を招かないよう、最初から意図をはっきりさせようと心に決めていた。

注意を引く

適度な距離を保ちながら、サムは声をかけるために喉を軽く鳴らした。少年はいきなり振り返り、驚いた表情を浮かべた。誇張された虚勢は、大人の凝視の前に少しずつ亀裂を見せ始めていた。

「ねぇ、ちょっと話せるか?」とサムは穏やかな調子で切り出した。どうなるかはわからなかったが、せめて最善を尽くすしかなかった。

対話の始まり

少年は戸惑いながらも、ゆっくりと頷いた。その瞳には好奇と警戒がわずかに混ざっていた。サムはそばに腰かけつつも、一定の距離を保った。「さっきのことを見ていたんだ」と、彼の声は落ち着いていた。

「誰かをそうやっていじめるのは…良くない。」と続けた。言葉が相手の中に染み込むのを、サムは静かに見守っていた。

行動の変化

少年は反抗心の表れとして胸を張ったが、サムの優しくも毅然とした口調が響くにつれ、態度は次第に和らいでいった。自分たちの行動がどれほど人を傷つけたか、ようやく気づき始めていた。

「君にはもっとできるはずだ」とサムが言うと、少年の虚勢がみるみる萎んだ。

説教

「君には可能性がある。けれど、本当の強さっていうのは、他人を叩きつぶすことじゃない。手を差し伸べることなんだよ」 少年は視線を落とし、以前の挑発的な態度は消えかけていた。サムの言葉が、彼の奥深くまで届いたようだった。

「…そんなつもりじゃ…」と、震える声でぽつりと言った。理解しかけているようだったが、それが本物になるかはわからなかった。

無言の合意

それが鍵だよ」とサムは優しく続けた。「私たちの行動が周囲にどう影響するか、考えることが大切だ。君にはリーダーとしての影響力がある。それを良い方向に使ってみないか?」

一瞬の沈黙。少年はその言葉を噛みしめていた。やがて、小さく頷いた。行動を見直すという、静かな誓いの合図だった。サムは立ち上がり、彼に軽く頷いて示した。 「誰でも間違える。でも、そのあとどう動くかが価値を決めるんだ」

戻る

サムは彼をその思考空間に残し、バーガーキングの中へ戻っていった。わずかな希望が胸に灯った――今日は、ティミーだけでなく、この少年にとっても転機になるかもしれないと。だが、現実は予想とは違っていた。

数分後、少年は店に戻ってきた。ジェイクたちの元へと戻り、「ねぇ、もう飽きたから帰ろうぜ」と口走ったが、仲間たちは乗り気ではなかった。

ピアプレッシャー

「いや、これからが本番だぜ」と彼の仲間が言った。サムは内心で恐怖した――彼との会話は、数分のうちに仲間の圧力で霧散し、元の空気に戻っていた。

サムは、 drastic な対処が必要だと悟った。いじめっ子たちは、自分たちの行動と、サムの存在を完全に過小評価していた。サムは当初欲しかったワッパーを手にしたのではない――ずっとそれ以上の「使命」を果たすためにそこにいたのだ。

嘲笑

いじめっ子たちの一人が、ティミーの読んでいた天文学の本を手に取り、ぞんざいにページをめくった。「こんなゴミ、星とか惑星とか、誰が気にすんだよ?」と言いながら、本を投げ捨てた。

ティミーは腹立たしさと絶望を混ぜた視線で見守っていた。「お前、将来科学者でも目指すつもりか?」ジェイクがからかった。「現実、お前みたいなオタクなんて誰も相手にしねぇぞ」。ティミーの胸の内は沸点に近づきつつあった。

苦悶

ティミーは散らばった本を拾おうとしたが、いじめっ子たちは笑いながら彼を妨害して押し返した。「放っといてくれよ」とティミーが震える声で言うと、「おお、かわいそうなティミーは僕らに構ってほしいのか?」とジェイクがあざ笑った。他のいじめっ子たちも同調して笑い声をあげた。

彼は怒りを感じたが、身体的には敵わなかった。店員たちはちらっと見た程度で、何もしなかった。だが、誰かが見ている――確信していた。

限界点

からかいは続き、ティミーは堪え切れずに叫んだ。「どうしてほっといてくれないんだ?」声は震え、壊れそうだった。いじめっ子たちはその怒りに一瞬戸惑ったが、すぐに笑い声を取り戻した。「楽しいからさ」とジェイクが冷たく言い放つ。「お前が狙いやすいからだよ、スーパーオタク」。

ティミーの無力感とフラストレーションは最高潮に達し、彼は誰かが自分を助けてくれるよう、切実に願っていた。

介入

状況が絶望的に見えたそのとき、近くのブースからずっと見ていた大柄な男が立ち上がった。彼の名はサム・ジョーンズ。いじめに、今度こそ終止符を打つつもりだった。「もうやめろ!」と、サムの低く太い声が店内に轟いた。彼は威圧的にグループに歩み寄り、いじめっ子たちは一歩後退した。

「放っておけ」とサムは強く命じ、その目には怒りの色が宿っていた。「今すぐだ!」 ティミーは押し返される中、その声を聞いて顔を上げた。これが自分を救う存在?と、彼は思った。

対決

いじめっ子たちはしばし立ちすくみ、サムの毅然とした姿をどう受け取っていいかわからなかった。 「ただ、ちょっと遊んでただけで…」ジェイクが言い訳したが、サムは聞き入れなかった。「遊びじゃない。これはいじめなんだ」と、彼は厳しく言い放った。「いい加減にしろ!」

いじめっ子たちは視線を交わし、「やる価値がない」と判断して引き下がった。

ジェイクの反発

過去のいじめの成功で自信を取り戻したジェイクは、肩をすくめてサムに立ち向かった。「お前は一体何様だ?」ジェイクは強がりな口調で冷笑した。「俺たちに指図できると思ってるのか?」サムは目を細めたが、表情は揺るがなかった。「ああ、できる」と彼は冷静に答えた。「俺だけじゃない」

サムの態度に勇気づけられたレストランの残りの客たちも、同意のざわめきを漏らし始めた。事態は白熱し始めた。

群衆の賛同

緊張が高まるにつれ、レストランの他の客たちもついに行動を起こした。「あの子を放っておけ!」近くのテーブルから男性が叫んだ。「そう、出て行け!」と別の女性が同調した。声は次第に大きくなり、ティミーを応援する合唱となった。いじめっ子たちは周囲を見回し、自分たちが数で劣勢であること、そして群衆が自分たちに断固反対していることに気づいた。

彼らの自信は揺らぎ始めた。ジェイクと仲間たちは初めて数で劣勢に立たされ、ティミーはそれを見て喜ぶことはできなかった。

サムの最後通牒

サムはジェイクにさらに詰め寄った。「お前や仲間がティミーをもういじめるなら、警察を呼ぶぞ」と、冷静かつ力強く警告した。ジェイクは凍りつきながらも反抗を続けようとしたが、勢いは失われていた。

店内の客たちはサムの側に立ち、明らかにいじめっ子たちに対抗していた。状況は明らかだった――彼らの負けだった。

反抗の後退

ジェイクの友人たちは、権力の移行を察知し、彼の袖を引っ張り始めた。「さあ、ジェイク、行こう」と、一人が急かされるように囁いた。「こんなの無駄だ」ジェイクはためらった。プライドと現実の狭間で葛藤していた。彼は毅然とした態度で立ち尽くすサム、そして視線を自分に向ける群衆を見た。プレッシャーはあまりにも大きく、抵抗を続けるには耐えられなかった。

ティミーは、自分や友達に立ち向かう人は誰もいないだろうと思い、怒りを覚えました。ティミーはいじめられて当然だと思っていました。

しぶしぶの退散

「まあ、いいよ…帰るよ」とジェイクが呟き、手をポケットに突っ込みながら店を出た。仲間もそれに続いた。店内は一斉の安堵のため息に包まれた。

いじめっ子たちは敗北し、ティミーは少なくともその場での安全を取り戻した。彼は散らばっていた本を拾い上げた。ただし、その日の気持ちは完全には戻っていなかった。

その後

サムはティミーのもとに戻った。彼は震えていたが、安堵の色も濃かった。「ありがとう」とティミーは静かに言った。その声には深い感謝が込められていた。サムは安心させるように微笑んでうなずいた。「よくやったぞ、坊や。覚えておけ、一人じゃない。正しいことを守る人もいる。でも、大切なのはいつか自分で立ち向かう力を身につけることだ」

他の客たちも賛同してうなずき、ティミーに励ましの言葉と視線を送った。

自省

ティミーは帰り道、恐怖と恥ずかしさがまだ胸に残っているのを感じつつも、サムやお客たちの支えに希望を見出していた。いじめに立ち向かうのは自分一人だけの戦いではないと悟っていた。心の中に、新たな覚悟が芽生えた。

家に着くと、出来事を両親に話した。両親は安堵と、同時に心配の色を浮かべていた。「無事でよかった」と母は言い、ぎゅっと抱きしめてくれた。

新たな決意

父親も言った。「正しいことを守ってくれる人が世の中にはいるってこと、それを知れてよかった」ティミーはその愛を胸に、新たな自信を得た。彼は自らの強みである勉強や科学プロジェクトにさらに力を注ぐことにした。

また、クラスメートとの交流も少しずつ増やし、支え合える関係を築き始めた。もう一人で抱え込む必要はない。気づけば、彼は一人ではなかった。

メンターの支援

ティミーの理科教師ロドリゲス先生は、変わらず彼に助言と励ましを送り続けた。より高度な科学の概念や実験を紹介し、将来のサイエンスフェアや競技大会への準備を手伝ってくれた。

ティミーはその指導の下で、大きく成長していった。努力と意志があれば、夢は叶うと感じ始めた。

新たな友情

ティミーは勉強や学校活動に励む中で、新しい友人たちも少しずつできた。彼の強さに影響されたクラスメートたちが声をかけてくれた。友情は彼にとって、大きな支えとなった。いじめっ子たちの力は以前ほど及ばなくなっていた。

テストで良い成績を取ったり、新しい友達ができたり――そんな小さな成功の積み重ねが、自信を育んでくれた。

促し

彼は科学プロジェクトにさらに精を出し、挑戦を続けた。その努力は人々の未来を変える力があると信じていた。そして、自分と同じ境遇にある学生たちにも声をかけるようになった。自分の経験を語ることで、いじめに立ち向かい、夢を追いかける勇気を与えたいと思ったのだ。

ティミーは、人と支え合うことでこそ、本当の充実が得られることを知った。未来は明るい。その道を、彼は自信をもって歩き出していた。

長期的な目標

ティミーは、将来的に科学の道を進むために、科学プログラムや奨学金への応募を視野に入れ始めていた。両親はその意志を全力で支え、彼のたくましさと野心を誇りに思っていた。いじめという困難を乗り越えた経験が、彼をより強く成長させていた。

彼は、自分が偉大なことを成し遂げる力を持っていることを知っていた。そして、もし再びいじめに遭ったとしても、自分なら立ち向かえると自信を深めていた。

気づき

ティミーは、自分の経験がただいじめを乗り越えるためだけのものではなかったとわかった。むしろ、自分自身の強さと可能性を見つけるための旅だったのだ。小さく臆病だった少年は、自信と決意に満ちた若者へと変わっていた。

彼の物語は、逆境にも負けない強さと希望を示し、他の人たちにも「自分を信じ、夢を追いかけよう」と語りかけるものとなった。